09.07.2025 | Biodiversitätstheorie, Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv, Medienmitteilung

Die Mischung macht’s: Vielfältige Baumpflanzungen fördern Ökosystemleistungen im Wald

Mehr10.06.2025 | Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv, Medienmitteilung

iDiv-Forschungsgruppe Experimentelle Interaktionsökologie als „Bestes Forschungsumfeld“ ausgezeichnet

Mehr24.03.2025 | Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv-Mitglieder, Medienmitteilung

Hohe Baumarten-Vielfalt mindert Hitze in Wäldern

Mehr20.03.2025 | Experimentelle Interaktionsökologie, Forschung, Medienmitteilung

Ressourceneffiziente Baumarten wachsen schneller unter realen Bedingungen, laut neuer Studie

Mehr19.02.2025 | Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv, Medienmitteilung

Grüter-Preis für Translating Soil Biodiversity

Der Preis für Wissenschaftsvermittlung 2025 der Werner und Inge Grüter-Stiftung geht an das Projekt „Translating Soil Biodiversity“.

Mehr

30.01.2025 | Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv

Transferpreis für Translating Soil Biodiversity

Das Team um das Projekt „Translating Soil Biodiversity“ des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) wurde mit dem Transferpreis der Universität Leipzig ausgezeichnet.

Mehr04.12.2024 | Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung, TOP NEWS

Überlebensstrategien winziger Bodenlebewesen aufgedeckt

Neue Studie in Nature zeigt, wie Bodenmikroben durch extreme Wetterereignisse beeinflusst werden, und bietet neue Einblicke in die Gefahren des Klimawandels.

Mehr19.11.2024 | Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung, TOP NEWS, Unkategorisiert

Bodenökosystem ist bei extensiver Bewirtschaftung widerstandsfähiger

Forschende untersuchten Auswirkungen intensiver und extensiver Landnutzung auf Vielfalt der Bodenlebewesen in Acker- und Grünlandflächen

Mehr27.08.2024 | Experimentelle Interaktionsökologie, Forschung, Medienmitteilung, TOP NEWS

Umweltstressoren schwächen die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen

Je höher der Umweltstress, desto geringer die Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen Veränderungen

Mehr17.06.2024 | Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung, TOP NEWS

Bodenfauna könnte die Kohlenstoffspeicherung im Boden grundlegend verändern

Mehr13.06.2024 | Biodiversitätsökonomik, Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv-Mitglieder, Medienmitteilung, Physiologische Diversität, TOP NEWS

Flächenmanagement und Klimawandel beeinträchtigen mehrere Agrarland-Ökosystemleistungen gleichzeitig

Eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, zeigt, dass Grün- und Ackerland besser verschiedene Leistungen gleichzeitig erbringen könnten, wenn der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und mineralischen Düngemitteln verringert wird.

Mehr18.04.2024 | Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv, Medienmitteilung, TOP NEWS

iDiv-Forschungsgruppenleiter Nico Eisenhauer neues Mitglied der Leopoldina

Mehr13.12.2023 | Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv-Mitglieder, Medienmitteilung, TOP NEWS

Der Duft der Wälder – ein Risiko fürs Klima?

Basiert auf einer Medienmitteilung der Universität Leipzig Pflanzen geben Duftstoffe ab, um zum Beispiel miteinander zu kommunizieren, Fressfeinde abzuwehren oder auf veränderte Umweltbedingungen zu reagieren. Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Universität Leipzig, des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (TROPOS) und des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) hat in einer Studie untersucht, wie die Artenvielfalt den Ausstoß dieser Stoffe beeinflusst. Erstmals konnte so gezeigt werden, dass artenreiche Wälder weniger von diesen Gasen in die Atmosphäre abgeben als Monokulturen. Bisher wurde angenommen, dass artenreiche Wälder mehr Emissionen abgeben. Diese Annahme konnte das Leipziger Team jetzt experimentell widerlegen. Ihre Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Communications Earth & Environment veröffentlicht.

Mehr06.12.2023 | Experimentelle Interaktionsökologie, Forschung, iDiv, Medienmitteilung, TOP NEWS

Das Klimaschild der Natur entschlüsseln: Pflanzenvielfalt stabilisiert die Bodentemperatur

Basiert auf einer Medienmitteilung der Universität Leipzig Eine neue Studie zeigt eine natürliche Lösung zur Abschwächung von Auswirkungen des Klimawandels wie extremen Wetterereignissen auf. Forschende der Universität Leipzig, der Friedrich- Schiller-Universität Jena, des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig (iDiv) und anderer Forschungseinrichtungen fanden heraus, dass eine vielfältige Pflanzenwelt als Puffer gegen Schwankungen der Bodentemperatur wirkt. Dieser Puffer wiederum kann einen entscheidenden Einfluss auf wichtige Ökosystemprozesse haben. Ihre neuen Erkenntnisse haben sie gerade im Fachjournal Nature Geoscience veröffentlicht.

Mehr30.10.2023 | Biodiversitätstheorie, Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung, TOP NEWS

Bereits wenig künstliches Licht gefährdet Ökosysteme

Leipzig, Jena. Eine neue Sammlung von Studien über künstliches Licht bei Nacht zeigt, dass die Auswirkungen der Lichtverschmutzung weitreichender sind als gedacht. Selbst geringe Mengen künstlichen Lichts können Artengemeinschaften und ganze Ökosysteme stören. Die in der Fachzeitschrift Philosophical Transactions of the Royal Society B veröffentlichte Sonderausgabe mit 16 wissenschaftlichen Studien befasst sich mit den Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf komplexe Ökosysteme, darunter Boden-, Grasland- und Insektengemeinschaften. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena betonen in der Sonderausgabe den Dominoeffekt, den Lichtverschmutzung auf Funktionen und Stabilität von Ökosystemen haben kann.

Mehr10.10.2023 | Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung, TOP NEWS

Förderung neuer Forschung im Jena Experiment – Fokus auf Ökosystem-Stabilität

Gemeinsame Medienmitteilung von iDiv, der Universität Leipzig und der Friedrich-Schiller-Universität Jena Jena, Leipzig. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert eine Forschungsgruppe im Jena Experiment für weitere vier Jahre mit insgesamt etwa fünf Millionen Euro. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Führung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Universität Leipzig und der Friedrich-Schiller-Universität Jena werden insbesondere die stabilisierende Wirkung von Biodiversität gegen extreme Klimaereignisse wie Trockenheit, Hitze oder Frost untersuchen.

Mehr09.10.2023 | Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv-Mitglieder, Medienmitteilung, TOP NEWS

Mischwälder sind produktiver, wenn sie strukturell komplex sind

Dresden, Halle, Leipzig. Baumartenreiche Wälder sind besonders produktiv aufgrund ihrer erhöhten oberirdischen Strukturkomplexität. Das zeigt eine gemeinsame Studie der TU Dresden, Leuphana Universität Lüneburg, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Universität Leipzig, Universität Montpellier und des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv). Die Ergebnisse sind im Journal Science Advances erschienen.

Mehr26.09.2023 | Experimentelle Interaktionsökologie, Forschung, iDiv, Medienmitteilung, TOP NEWS

Rückgang von Wirbellosen wirkt sich negativ auf Schädlingsbekämpfung und Zersetzungsprozesse aus

Leipzig. Der Rückgang wirbelloser Tierarten beeinträchtigt die Funktionsweise von Ökosystemen, darunter zwei wichtige Ökosystemleistungen: Die natürliche Schädlingsbekämpfung und die Zersetzung organischer Stoffe. Das zeigt eine Studie unter Leitung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) sowie der Universität Leipzig, die im Fachmagazin Current Biology veröffentlicht wurde. Die Studie beweist, dass der Verlust von Wirbellosen zu einem Rückgang wichtiger Ökosystemleistungen und zu einer Entkopplung von Ökosystemprozessen führt und daher sofortige Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen.

Mehr15.06.2023 | Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung, TOP NEWS

Ganzheitliches Management essentiell um Kohlenstoffspeicherung im Boden zu erhöhen

Bericht von Dr. Gerrit Angst, Postdoktorand in der Forschungsgruppe Experimentelle Interaktionsökologie bei iDiv und der Universität Leipzig: Leipzig/Budweis/Kopenhagen. Wenn mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert wird, kann das den Klimawandel abschwächen. Funktionieren kann dies allerdings nur, wenn Böden ganzheitlicher bewirtschaftet werden. Dies ist die Hauptaussage unserer Studie, die kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde. Zusammen mit Kollegen des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Kopenhagen, präsentieren wir einen konzeptionellen Rahmen, der es ermöglicht, Böden effektiv als Kohlenstoffsenken zu etablieren.

Mehr13.01.2023 | Experimentelle Interaktionsökologie, Forschung, iDiv, Medienmitteilung, TOP NEWS

Grasland-Ökosysteme mit zunehmendem Alter widerstandsfähiger

Basiert auf einer Medienmitteilung der Universität Zürich Zürich/Leipzig. Jüngste Experimente haben gezeigt, dass der Verlust von Arten in einer Pflanzengemeinschaft Ökosystemfunktionen und -leistungen wie Produktivität, Kohlenstoffspeicherung und Bodenfertilität reduziert. Mit der Verringerung der Funktionsfähigkeit gerät auch die längerfristige Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Ökosystems in Gefahr. Da die meisten Experimente kurzfristig angelegt sind, liess sich diese Gefahr bisher jedoch nicht abschätzen.

Mehr12.10.2022 | Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung, TOP NEWS

Globale Studie: Wenige der ökologisch wertvollsten Böden sind geschützt

Halle, Leipzig, Sevilla. Orte mit ökologisch besonders wertvollen Böden werden nur unzureichend durch bestehende Schutzgebiete abgedeckt. Das ist die Schlussfolgerung einer Studie, die in der Fachzeitschrift Nature erschienen ist. Ein internationales Forschungsteam ermittelte hierfür verschiedene sogenannte bodenökologische Werte. Diese unterschieden sich stark zwischen den Erdteilen. So war in Ökosystemen gemäßigter Breiten die lokale Bodenbiodiversität besonders hoch, während in Böden kühlerer Klimate Ökosystemdienstleistungen wie Kohlenstoffspeicherung hohe Werte erreichten. Laut den Forschenden werden bodenökologische Werte im Naturschutz zu wenig berücksichtigt; die neue Studie zeigt, wo Schutzmaßnahmen am nötigsten ist.

Mehr18.07.2022 | Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung

Mehr Arten als bisher angenommen könnten vom Aussterben bedroht sein

Basiert auf einer Medienmitteilung der Universität Minnesota Saint Paul/Leipzig. Im Mittel 30 Prozent aller Arten weltweit könnte vom Aussterben bedroht oder in den letzten 500 Jahren bereits ausgestorben sein. Dies ergaben Schätzungen von 3.331 Expertinnen und Experten, die sich mit der biologischen Vielfalt in 187 Ländern beschäftigen. Diese große und diverse Expertengruppe wurde im Rahmen einer Umfrage, geleitet von Forschenden der Universität Minnesota und unter Beteiligung von iDiv und der Universität Leipzig, gebeten, Einschätzungen zum Wandel der von ihnen beforschten Arten zu geben. Die Ergebnisse sollen Wissenslücken bestehender wissenschaftlicher Bewertungen der globalen Biodiversität verringern und so die Wissensbasis für politische Entscheidungen verbessern. Die Studie wurde in der Zeitschrift Frontiers in Ecology and the Environment veröffentlicht.

Mehr09.06.2022 | Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv-Mitglieder, Medienmitteilung, TOP NEWS

Was dich nicht umbringt, macht dich stärker

Basiert auf einer Medienmitteilung der Universität Zürich Zürich, Leipzig. Trockenstresserfahrungen von Pflanzengemeinschaften im artenreichen Grünland erhöhen die Trockenresistenz der Folgegenerationen. Diesen generationenübergreifenden Effekt hat ein internationales Forscherteam unter der Leitung der Universität Zürich mit Beteiligung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Universität Leipzig an rund 1000 experimentellen Pflanzengemeinschaften in Töpfen nachgewiesen und in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlicht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass extreme Klimaereignisse, wenn sie Arten nicht vollständig verdrängen, die Beständigkeit der biologischen Vielfalt und das Funktionieren von Ökosystemen in einer Zukunft mit häufigeren Extremereignissen verbessern könnten.

Mehr11.05.2022 | Experimentelle Interaktionsökologie, Forschung, TOP NEWS

Regenwürmer stabilisieren Kohlenstoff im Boden

Bericht von Dr. Gerrit Angst, Postdoktorand in der Forschungsgruppe Experimentelle Interaktionsökologie bei iDiv und der Universität Leipzig: Leipzig/Budweis/München. Die Aktivität von Regenwürmern regt Mikroorganismen im Boden an, die die Produktion von stabilisiertem Kohlenstoff beschleunigen. Das ist das Ergebnis einer systematischen Literaturauswertung von Forschenden des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und der Technischen Universität München, die nun in der Fachzeitschrift Global Change Biology veröffentlicht wurde. Darauf aufbauend entwickelten die Forschenden ein Konzept, das den positiven Effekt von Regenwürmern bei der Nutzung von Böden als Kohlenstoffsenke herausstellt.

Mehr30.03.2022 | Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung, TOP NEWS

Europäische Regenwürmer verringern Insektenbestände in Wäldern Nordamerikas

Leipzig/Calgary. Nach Nordamerika eingeschleppte Regenwürmer beeinträchtigen die oberirdisch lebende Insektenfauna. Diese Beobachtung beschreiben Bodenökologinnen und -ökologen unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Universität Leipzig in der Fachzeitschrift Biology Letters. Dies gilt sowohl für die Häufigkeit und Biomasse als auch die Artenzahl der Insekten. Die Ergebnisse zeigen, dass Veränderungen von Artengemeinschaften wie etwa Insekten bisher noch wenig beachtete Ursachen haben können. Diese sollten zum Schutz und Management der Insektengemeinschaften stärker berücksichtigt werden.

Mehr10.06.2021 | Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv-Mitglieder, Medienmitteilung, TOP NEWS

Klimaschutz, Erhaltung der Biodiversität und soziale Gerechtigkeit – diese Aufgaben lassen sich nur im Dreiklang lösen

Basiert auf einer Medienmitteilung des Alfred-Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) und des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) Kiel/Leipzig. Der Kampf gegen die Erderwärmung und für eine nachhaltige Entwicklung kann nur gelingen, wenn die Menschheit die Themen Klimaschutz, Biodiversität und soziale Gerechtigkeit gemeinsam denkt. Diese müssten bei allen politischen Entscheidungen – global, national und regional – in ihren Wechselwirkungen gleichrangig berücksichtigt werden. Dieses sind nach Ansicht beteiligter deutscher Autoren die Kernbotschaften eines neuen wissenschaftlichen Berichtes zu „Artenvielfalt, Ökosystemen und Klimawandel“, den Experten des Weltbiodiversitätsrates IPBES und des Weltklimarates IPCC erstmals gemeinsam erarbeitet haben. Die Wissenschaftler vom AWI, UFZ, dem Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und anderen Einrichtungen zeigen darin, warum vor allem der Verzicht auf fossile Brennstoffe für Klima- und Naturschutz wichtig ist, und wie gesunde Ökosysteme langfristig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.

Mehr12.04.2021 | Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv, Medienmitteilung, TOP NEWS

Nadia Soudzilovskaia erhält Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis

Basiert auf einer Medienmitteilung der Universiteit Leiden. Die Umweltwissenschaftlerin Nadia Soudzilovskaia wurde mit dem angesehenen Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt die außerordentlichen Forschungsleistungen internationaler Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die mit deutschen Forschenden zusammenarbeiten. „Die Kombination verschiedener Fertigkeiten und Ansätze macht ihre Forschung hochrelevant und innovativ!“

Mehr24.02.2021 | Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv-Mitglieder, Medienmitteilung, TOP NEWS

Unterirdische Biodiversität im Wandel

Basierend auf einer Medienmitteilung des Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften Durch den globalen Wandel wird die Vielfalt der Bakterien auf lokaler Ebene voraussichtlich zunehmen, während deren Zusammensetzung sich auf globaler Ebene immer ähnlicher wird. Dies ist das Ergebnis eines Forscherteams unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), der Universität Leipzig (UL) und des Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften (MiS). Die Forscher haben erstmals ganzheitlich bewertet, wie sich Klima- und Landnutzungsänderungen auf Bakteriengemeinschaften im Boden auswirken. Die in Global Ecology and Biogeography veröffentlichte Studie kann dabei helfen, zuverlässige Vorhersagen über Veränderungen in der globalen Verteilung dieser unterirdischen Gemeinschaften zu treffen.

Mehr14.01.2021 | Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv-Mitglieder, Medienmitteilung, TOP NEWS

Die Vermessung der unterirdischen Welt

Leipzig/Halle/Fort Collins. Ein Viertel aller bekannten Arten lebt im Boden. Das Leben über der Erde hängt vom Boden und seinen unzähligen Bewohnern ab. Doch globale Strategien zum Schutz der Biodiversität schenken diesem Lebensraum bisher wenig Beachtung. Ein internationales Team von Forschern unter der Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), der Universität Leipzig (UL) und der Colorado State University ruft in der Fachzeitschrift Science dazu auf, die Böden in den Neuverhandlungen internationaler Biodiversitätsstrategien stärker zu berücksichtigen. Ihre Bedeutung müsse weit über die Landwirtschaft hinaus honoriert werden. Um Zustand und Leistungen der Böden besser sichtbar zu machen, erläutern die Forscher ihren Plan zur systematischen Erfassung auf Basis weltweit einheitlicher Standards.

Mehr10.12.2020 | Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung, TOP NEWS

Leibniz-Preis 2021 für Leipziger Biodiversitätsforscher Nico Eisenhauer

Der Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hat heute vier Wissenschaftlerinnen und sechs Wissenschaftlern den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2021 zuerkannt. Einer von ihnen ist Prof. Nico Eisenhauer, seit 2014 Forschungsgruppenleiter am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und an der Universität Leipzig. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 2,5 Millionen Euro dotiert.

Mehr06.11.2020 | Biodiversitätstheorie, Experimentelle Interaktionsökologie, Forschung, iDiv, TOP NEWS

Mehr Pflanzenvielfalt, weniger Pestizide

Leipzig/Jena/Minnesota. Eine höhere Pflanzenvielfalt in Wiesen verbessert die natürliche Abwehr gegen Schädlinge. Sie unterstützt natürliche Fressfeinde und bietet gleichzeitig weniger nahrhaftes Futter für pflanzenfressende Insekten. Das fand ein Forschungsteam unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) anhand zweier Langzeitexperimente in Deutschland und den USA heraus. Die Ergebnisse ihrer Forschung wurden in Science Advances veröffentlicht und zeigen, dass eine höhere pflanzliche Artenvielfalt zu einer verbesserten natürlichen Abwehr gegen Schädlinge und somit auch zu einem geringeren Pestizideinsatz in der Landwirtschaft beitragen könnte.

Mehr26.10.2020 | Experimentelle Interaktionsökologie, Forschung, iDiv, iDiv-Mitglieder, Medienmitteilung, TOP NEWS

Veränderte Blühphasen von Pflanzen durch geringere Insektendichte

Basiert auf einer Medienmitteilung der Friedrich-Schiller-Universität Jena Leipzig/Jena. Die Blumen auf der Wiese blühen in voller Pracht – aber weit und breit ist keine einzige Biene zu sehen. Was heute noch unwahrscheinlich klingt, könnte in Zukunft durchaus häufig vorkommen. Denn, so hat eine Forschungsgruppe der Universität Jena und des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) herausgefunden, Insekten haben einen entscheidenden Einfluss auf die Biodiversität und Blühphasen von Pflanzen. Fehlen Insekten im Umfeld der Pflanzen, verändert sich deren Blühverhalten. Dies kann dazu führen, dass die Lebenszyklen der Insekten und die Blütezeit der Pflanzen nicht mehr übereinstimmen. Gehen die Insekten aber zur falschen Zeit auf Nektarsuche, werden manche Pflanzen nicht mehr bestäubt.

Mehr07.10.2020 | Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv-Mitglieder, Medienmitteilung, TOP NEWS

Langfristige Folgen des globalen Wandels für Ökosysteme schwer vorhersehbar

Basiert auf einer Medienmitteilung der Universität Leipzig Ein internationales Forscherteam unter Leitung der Universität Leipzig (UL) und des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) hat in einem Langzeitexperiment die Auswirkungen von Veränderungen in der Artenvielfalt von Pflanzen für die Funktionen von Ökosystemen untersucht. Die Wissenschaftler stellten fest, dass die Pflanzenmerkmale, die die Funktionen eines Ökosystems bestimmen, sich von Jahr zu Jahr ändern. Die langfristigen Folgen des Wandels der biologischen Vielfalt vorherzusagen sei daher äußerst schwierig, schreiben sie in einem Beitrag für das Fachjournal Nature Ecology & Evolution.

Mehr24.08.2020 | Experimentelle Interaktionsökologie, Forschung, iDiv, iDiv-Mitglieder, Medienmitteilung, TOP NEWS

Biodiversitätsversuchsflächen auf dem Prüfstand

Basiert auf einer Medienmitteilung des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums. Leipzig/Frankfurt/Bern. Ein Großteil der Erkenntnisse darüber, wie Ökosysteme von biologischer Vielfalt profitieren, stammt aus künstlich angelegten Versuchsflächen. Kritiker bemängeln jedoch seit langem, dass dort Artengemeinschaften wachsen, die in der Natur nicht vorkommen. Doch der positive Effekt der Biodiversität ist nicht nur dem Design der Versuchsflächen geschuldet. Das konnte ein internationales Forscherteam unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Universität Leipzig (UL), der Universität Bern und des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums nun nachweisen, indem sie unrealistische Versuchsflächen in ihrer Analyse aussparten. Ihre Ergebnisse, die in Nature Ecology & Evolution veröffentlicht wurden, belegen, dass die aus den Versuchsflächen erlangten Erkenntnisse zur biologischen Vielfalt valide sind.

Mehr04.08.2020 | Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung, TOP NEWS

Bodenchemikalien hemmen Zersetzung von Pflanzenresten – durch Schädigung der Biodiversität

Leipzig, Namur. Die schlechtere Verrottung von Pflanzenresten unter dem Einfluss von Chemikalien ist auf die Beeinträchtigung der Biodiversität zurückzuführen. Dies sind die neuen Erkenntnisse einer Studie, die in der Open-Access-Zeitschrift eLife veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass viele menschliche Chemikalieneinträge wie Pestizide und Schwermetalle die Zahl der Arten und Individuen von Bodenorganismen verringern, was ihre Funktionen im Ökosystem – etwa die Zersetzung – signifikant verringert. Dies gilt jedoch nicht generell für Nährstoffzusätze. Die globale Meta-Analyse wurde von Forschern des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Universität Leipzig und der Universität Namur in Belgien durchgeführt. Sie deckt wichtige anthropogene Einflüsse auf die biologische Vielfalt und die Funktionsweise von Ökosystemen auf und hilft so, die Entwicklungen verschiedener Ökosysteme weltweit vorherzusagen.

Mehr03.08.2020 | Experimentelle Interaktionsökologie, Forschung, iDiv, Medienmitteilung, MLU News, TOP NEWS

Weiße Flecken in den Böden der Erde

Leipzig/Halle. Ein großer Teil der weltweiten biologischen Vielfalt befindet sich in den Böden. Doch das Wissen über die Verbreitung von Bodenlebewesen und ihrer Funktionen ist lückenhaft und nicht repräsentativ für die globalen Ökosysteme und Artengruppen. Insbesondere die tropischen und subtropischen Regionen sind hinsichtlich der Biodiversität im Boden kaum erforscht sind Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die nun im Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht worden ist und von Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung, der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie der Universität Leipzig geleitet wurde.

Mehr28.07.2020 | Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv-Mitglieder, TOP NEWS, UFZ-News

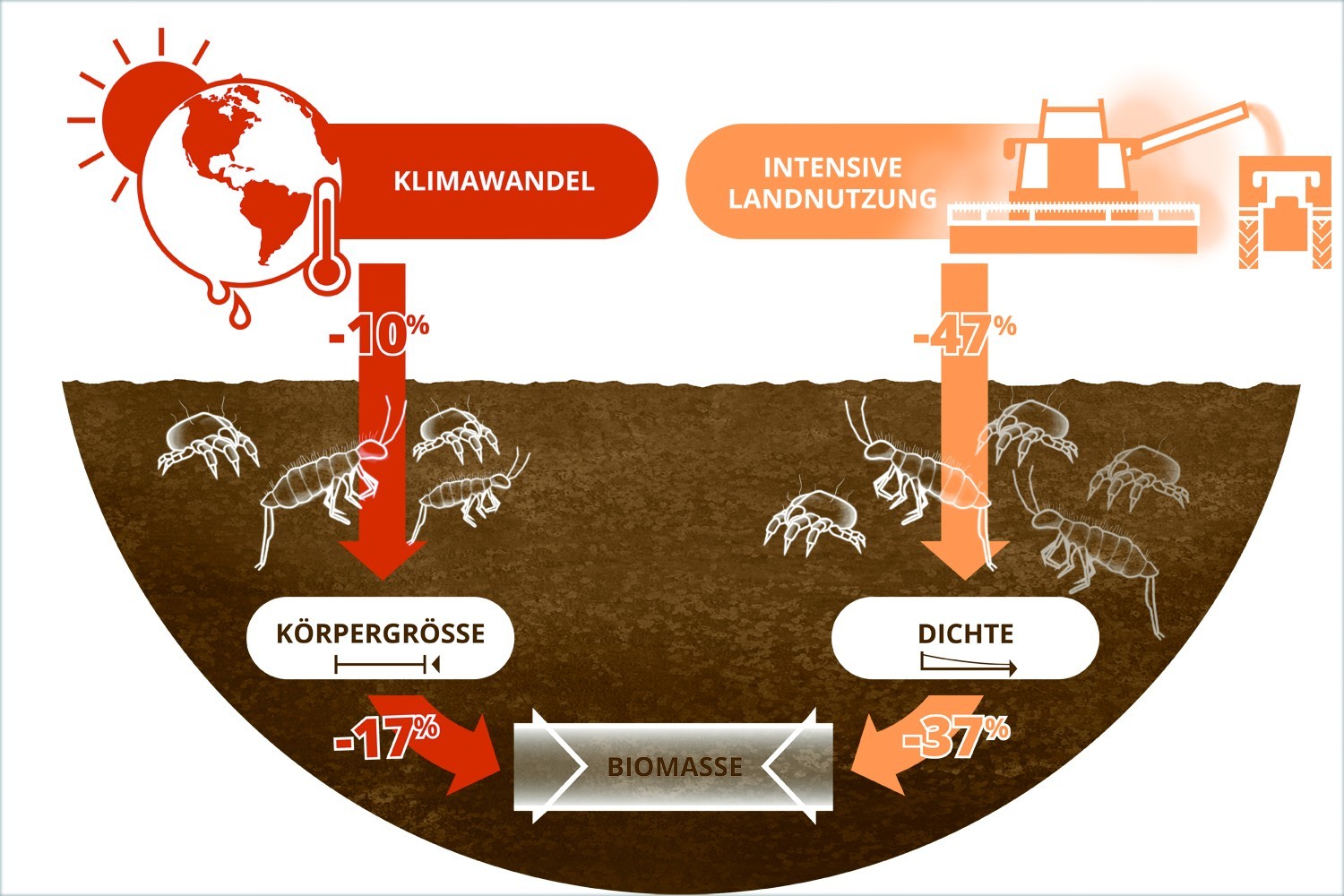

Das Schrumpfen der Zwerge

Basiert auf einer Pressemitteilung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) Das Leben im Erdreich hat heutzutage gleich mit mehreren Problemen zu kämpfen. Die Biomasse der kleinen Tiere, die dort Pflanzen zersetzen und damit die Fruchtbarkeit des Bodens erhalten, nimmt sowohl durch den Klimawandel als auch durch eine zu intensive Bewirtschaftung ab. Zu ihrer Überraschung haben Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ), des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Universität Leipzig allerdings festgestellt, dass dieser Effekt auf zwei unterschiedlichen Wegen zustande kommt: Während das veränderte Klima die Körpergröße der Organismen reduziert, verringert die Bewirtschaftung ihre Häufigkeit. Selbst mit Biolandwirtschaft lassen sich demnach nicht alle negativen Folgen des Klimawandels abpuffern, warnen die Forscher im Fachjournal eLIFE.

Mehr11.05.2020 | Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung, sDiv, TOP NEWS

Klimawandel fördert im Boden lebende Erreger von Pflanzenkrankheiten

Basiert auf einer Medienmitteilung der Pablo de Olavide Universität Sevilla Sevilla, Leipzig, Halle. Die Klimaerwärmung wird weltweit zu einer Zunahme von bodengebundenen Krankheitserregern für Pflanzen führen. Darunter sind auch Krankheiten wichtiger Nahrungs- und Arzneipflanzen, was langfristig die Ernährungssicherheit und Lebensqualität der Weltbevölkerung gefährden könnte. Zu diesem Ergebnis kommt eine experimentelle Studie unter Beteiligung von Wissenschaftlern des Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Universität Leipzig (UL) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), die im Fachmagazin Nature Climate Change veröffentlicht wurde.

Mehr24.10.2019 | Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung, sDiv, TOP NEWS

Lokale Regenwurm-Vielfalt in Europa größer als in den Tropen

Leipzig. An einem Ort der gemäßigten Breiten gibt es meist mehr Regenwürmer und mehr Regenwurmarten als an einem Ort gleicher Größe in den Tropen. Der Klimawandel könnte das Vorkommen von Regenwürmern und damit auch ihre Funktionen für Ökosysteme weltweit verändern. Dies sind die zentralen Ergebnisse einer Studie, die in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde. Für die Studie hat ein Wissenschaftlerteam unter Führung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Universität Leipzig zusammen mit 140 internationalen Wissenschaftlern den weltweit größten Regenwurmdatensatz zusammengestellt – mit Informationen von 6928 Standorten aus 57 Ländern.

Mehr30.09.2019 | Experimentelle Interaktionsökologie, Forschung, iDiv, Medienmitteilung, TOP NEWS

Neue Forschungsgruppe schlägt Brücken in Mitteldeutschland

Gemeinsame Medienmitteilung von iDiv, Universität Leipzig und Friedrich-Schiller-Universität Jena Jena/Leipzig. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert eine neue Forschungsgruppe im Jena Experiment mit fünf Millionen Euro über einen Zeitraum von vier Jahren. Die Wissenschaftler werden unter Führung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Universität Leipzig und der Friedrich-Schiller-Universität Jena die Mechanismen untersuchen, die dem Zusammenhang zwischen Biodiversität und Ökosystemfunktionen zugrunde liegen. Dafür binden sie weitere experimentelle Plattformen ein.

Mehr13.03.2019 | Biodiversität und Naturschutz, Experimentelle Interaktionsökologie, iDiv-Mitglieder, Medienmitteilung, sDiv, TOP NEWS

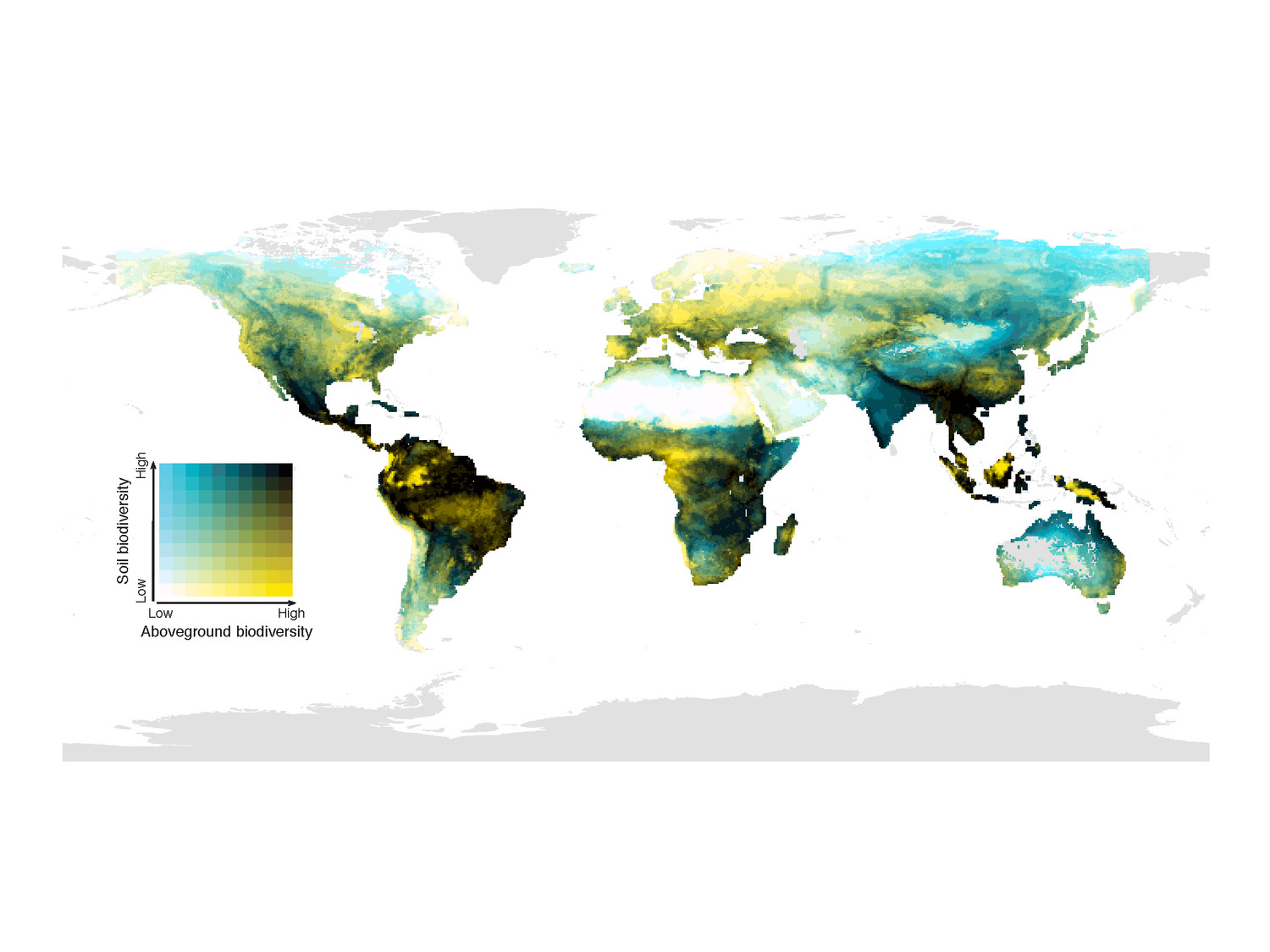

Artenvielfalt über- und unterirdisch nicht immer gleich

Leipzig. Ein internationales Forscherteam unter Leitung der Universität Leipzig und des Forschungszentrums iDiv hat in aufwändigen Studien wichtige neue Erkenntnisse zur Biodiversität ober- und unterhalb der Erdoberfläche erlangt: Sie fanden heraus, dass auf etwa 30 Prozent der terrestrischen Oberfläche unseres Planeten eine große Artenvielfalt an Flora, Fauna und Mikroben im Boden herrscht, jedoch über der Erde deutlich weniger Arten leben oder umgekehrt, oberirdisch herrschte im Gegensatz zum Boden Artenreichtum. Diese Unterschiede in der Biodiversität waren in den restlichen 70 Prozent der terrestrischen Erdoberfläche nicht nachweisbar. Hier gab es ober- und unterhalb der Erde entweder Artenreichtum oder weniger Diversität, sogenannte Hot- und Cold-Spots. Die Forscher haben die Ergebnisse ihrer Studie jetzt im Fachjournal Conservation Biology veröffentlicht.

Mehr21.01.2019 | Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung, sDiv, TOP NEWS

Mut zu weniger Reinlichkeit?

Leipzig, Raleigh. Gelten auf unserem Körper und in unseren Häusern die gleichen Gesetze der biologischen Vielfalt wie draußen in der Natur? Wenn ja, wären unsere aktuellen Hygienemaßnahmen zur Bekämpfung aggressiver Keime teilweise kontraproduktiv. Das schreibt ein interdisziplinäres Forscherteam vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Universität Leipzig und der Universität North Carolina State in der Fachzeitschrift Nature Ecology & Evolution. Es schlägt vor, die Rolle der Artenvielfalt verstärkt auch bei Mikroorganismen in den Ökosystemen Körper und Haus zu untersuchen. Die Erkenntnisse daraus könnten bisherige Strategien zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten und resistenten Keimen auf den Kopf stellen.

Mehr04.07.2018 | Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung, TOP NEWS

Schnecken-Shuttle-Service für Milben

Leipzig. Auf der Speisekarte von Nacktschnecken stehen nicht nur Moose, Flechten und Gartengemüse, sondern auch winzig kleine Hornmilben, die sie unweigerlich mit ihrer Nahrung aufnehmen. Erstaunlicherweise überstehen die meisten der kleinen Spinnentiere die Reise durch den Schneckendarm unbeschadet und werden an einem anderen Ort im Ökosystem wieder lebend ausgeschieden. Wissenschaftler um Dr. Manfred Türke vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Universität Leipzig haben erstmalig bei Milben diese Ausbreitungsstrategie entdeckt, die in der Fachwelt als Endozoochorie („Verdauungsausbreitung“) vor allem bei Pflanzen bekannt ist. Ihre Forschungsergebnisse haben die Forscher in der Fachzeitschrift Oecologia veröffentlicht.

Mehr21.12.2017 | Experimentelle Interaktionsökologie, Medienmitteilung, TOP NEWS

Klimawandel: Selbstverstärkender Effekt nicht durch Bodentiere erklärbar

Leipzig. Wenn sich Erdboden erwärmt, setzt er vermehrt Kohlendioxid (CO2) frei – ein Effekt, der den Klimawandel zusätzlich anheizt. Bisher hatte man angenommen, der Grund hierfür sei vor allem in kleinen Bodentieren und Mikroorganismen zu suchen, die bei wärmeren Temperaturen mehr fressen und atmen würden. Eine neue Studie in Nature Climate Change zeigt jedoch, dass dies nicht zutrifft. Im Gegenteil: Kommt zur Wärme auch noch Trockenheit hinzu, fressen die Bodentiere sogar weniger. Um die Vorhersagekraft von Klimamodellen zu verbessern, sei es nun dringend notwendig, die biologischen Vorgänge im Boden besser zu erforschen, so die Wissenschaftler.

Mehr