22.01.2020 | Media Release, sDiv, TOP NEWS

Tierkadaver spielen eine wichtige Rolle für die Artenvielfalt und das Funktionieren von Ökosystemen – auch über längere Zeiträume. Diese Erkenntnisse haben Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Reichsuniversität Groningen in der Zeitschrift PLOS ONE veröffentlicht. Die Kadaver bieten nicht nur vielen aasfressenden Tierarten Nahrung, ihre Nährstoffe tragen auch zu einem wesentlich stärkten Wachstum umliegender Pflanzen bei. Dies begünstigt wiederum viele pflanzenfressende Insekten und deren Räuber. Die Forscher empfehlen, rechtliche Regelungen, die die Beseitigung von Kadavern vorschreiben, für Naturschutzgebiete zu lockern.

Im Gegensatz zu Totholz ist der Anblick von Tierkadavern in der Natur kaum akzeptiert. Leider, wie die Forscher finden.

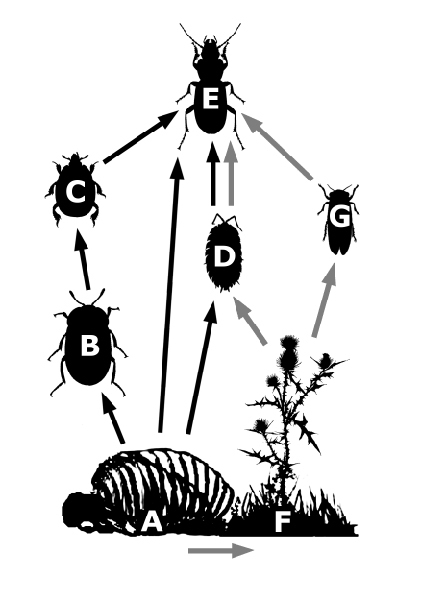

Neben aasfressenden Arten begünstigen Tierkadaver mit ihren Nährstoffen auch Pflanzen und davon abhängige Insektenarten.

Im niederländischen Wildnisreservat Oostvaardersplassen, einem der größten Feuchtgebiete Mitteleuropas, untersuchten die Wissenschaftler, wie sich Kadaver von Rothirschen auf die lokale Artenvielfalt auswirken. Dazu erfassten sie zum einen das Vorkommen von Insektenarten auf Flächen mit und ohne Kadaver, zum anderen das Pflanzenwachstum in unmittelbarer Nähe zum Kadaver. Dabei fanden sie, dass die Kadaver nicht nur vielen aasfressenden Insekten wie etwa Fliegen und Aaskäfern direkt zugutekommen, sie wirken sich langfristig auch positiv auf das Pflanzenwachstum aus.

Pflanzen wie die Krause Distel (Carduus crispus) wurden in der Nähe der Kadaver über fünfmal so groß wie an anderen Standorten, was wiederum die Zahl pflanzenfressender Insekten und ihrer Räuber auf das Vierfache erhöhte. “Dass Tierkadaver für Aasfresser wichtig sind, überrascht zunächst wenig”, sagt Untersuchungsleiter Dr. Roel van Klink. “Dass sie allerdings noch nach fünf Monaten einen solch großen Einfluss auf die gesamte Nahrungskette vor Ort haben, und dies selbst auf so nährstoffreichen Böden wie in den Oostvaardersplassen, hätte ich nicht erwartet.” Van Klink hatte die Studie an der Reichsuniversität Groningen mit Kollegen durchgeführt. Heute ist er Postdoktorand am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv).

Die Ergebnisse werfen ein neues Licht auf die Rolle von Tierkadavern im Ökosystem. “Totholz in unseren Wäldern ist von der Bevölkerung mittlerweile weitgehend akzeptiert, was vielen Arten zugutekommt”, sagt Prof. Chris Smit von der Universität Groningen. “Der Anblick toter Tiere in der Natur ist jedoch oft noch ein gesellschaftliches Tabu. Das ist schade angesichts ihrer Bedeutung für die Ökosysteme und Biodiversität.” Außerdem erschweren EU-Gesetze, die Kadaver großer Tiere in Naturschutzgebieten zu belassen. Die Autoren empfehlen, diese Regelungen für Naturschutzgebiete zu lockern.

Sebastian Tilch

Originalpublikation

(iDiv-Wissenschaftler fett)

van Klink, Roel, van Laar-Wiersma, Jitske, Vorst, Oscar, Smit, Christian (2020): Rewilding with large herbivores: Positive direct and delayed effects of carrion on plant and arthropod communities. PLOS ONE 15 (1) DOI: 10.1371/journal.pone.0226946

Ansprechpartner:

Sebastian Tilch

Abteilung Medien und Kommunikation

Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig

Tel.: +49 341 9733197

E-Mail: sebastian.tilch@idiv.de

Dr. Roel van Klink

Postdoktorand am Synthesezentrum sDiv

Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig

Tel.: +49 341 9733135

E-Mail: roel.klink@idiv.de

Hinweis für die Medien: Die von iDiv bereitgestellten Bilder dürfen ausschließlich für die Berichterstattung im Zusammenhang mit dieser Medienmitteilung und unter Angabe des/der Urhebers/in verwendet werden.